La sempre maggiore coscienza ambientale che si è sviluppata negli ultimi anni sta dando un grande impulso alla crescita di tutte le tecnologie pulite per la produzione di energia da fonti rinnovabili a partire da quelle ormai consolidate come il fotovoltaico, fino a quelle più innovative come per esempio la produzione fotocatalitica di idrogeno. Fino ad oggi la strategia tradizionalmente adottata per aumentare l’efficienza di tutti i sistemi che sfruttano la luce come fonte energetica primaria è stata quella di operare sul lato del dispositivo cercando di adattarlo alle caratteristiche della radiazione solare che si vuole convertire. La nuova tendenza che sta attualmente emergendo inverte invece i fattori del problema e si prefigge, tramite nuovi materiali, di modificare lo spettro luminoso del sole per adattarlo alle richieste che i dispositivi hanno per funzionare in modo ottimale. Uno dei gruppi leader a livello mondiale in questo settore è quello coordinato da Franco Meinardi, professore di Fisica della Materia presso il Dipartimento di Scienza dei Materiali dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca, che ha fatto recentemente il punto sull’avanzamento di questo settore in un articolo di rassegna dal titolo “Spectral converters for photovoltaics – What’s ahead” (https://doi.org/10.1016/j.mattod.2019.10.002) pubblicato sulla prestigiosa rivista Materials Today (Impact factor 24.372 - 2018 Journal Impact Factor, Journal Citation Reports (Clarivate Analytics, 2019)).

Ormai i sistemi fotovoltaici tradizionali si stanno diffondendo a macchia d’olio, perché è così importante aumentarne ulteriormente l’efficienza?

«Effettivamente nell’ultimo decennio il crollo dei costi dei sistemi fotovoltaici ha fatto sì che essi siano diventati economicamente sostenibili al di là di qualsiasi tipo di incentivazione favorendone una larga diffusione – spiega Franco Meinardi -. Quello che però spesso si dimentica è un costo nascosto relativo a questa tecnologia: il consumo del territorio. La luce solare è per sua natura una sorgente di energia a bassa intensità e quindi richiede grandi spazi per fornire una produzione adeguata. Questo è un limite particolarmente importante nelle aree a elevata urbanizzazione, dove si consuma molta energia in poco spazio, e dove il territorio sia di elevato pregio vuoi dal punto di vista paesaggistico vuoi da quello storico cioè, in paesi come l’Italia, praticamente ovunque. Aumentare l’efficienza dei sistemi fotovoltaici vuole allora dire contenere le superfici ‘consumate’ a parità di produzione.»

Come funzionano i convertitori di luce?

«Nei pannelli fotovoltaici di silicio circa il 30% della luce del sole è completamente sprecato semplicemente perché non viene assorbita dal dispositivo. In altre tecnologie meno mature come il fotovoltaico a base di perovskiti o nella produzione fotocatalitica dell’idrogeno questa frazione di luce non utilizzata è ancora maggiore. I convertitori di luce che sono oggi in via di sviluppo fanno una cosa complicata dal punto di vista fisico, ma molto semplice concettualmente: prendono più fotoni tra quelli normalmente non sfruttati e li combinano per generare fotoni che invece sono idonei per la produzione di corrente elettrica o di idrogeno. In questo modo non si deve modificare il dispositivo, cosa che di solito richiede enormi sforzi ingegneristici, ma si fornisce allo stesso una luce più adatta al suo corretto funzionamento. Esistono diversi materiali che sono in grado di svolgere questa funzione, ma di solito funzionano bene solo con sorgenti di luce particolarmente intensa. La sfida che abbiamo affrontato in questi anni, trovando varie soluzioni molto promettenti, è creare sistemi che funzionino adeguatamente anche con la luce del sole.»

Ci sono altre applicazioni per questi convertitori?

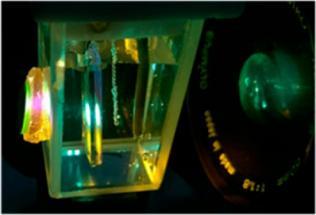

«Assolutamente sì. Sfruttando sistemi differenti, questa volta a base di nanomateriali, è possibile costruire sistemi fotovoltaici trasparenti con cui realizzare finestre in grado di produrre energia elettrica. In questo modo il pannello si integra in modo praticamente invisibile nella struttura degli edifici andando semplicemente a sostituire le finestre tradizionali e quindi non comporta nessun ulteriore consumo di territorio. Questa tecnologia è ormai arrivata a maturazione tanto che 3 anni fa è nato dalle ricerche condotte in questa Università uno spin-off, Glass to Power, che sta proprio lavorando per industrializzare e portare sul mercato questi prodotti» racconta il Prof. Meinardi.